INDICE

Perchè questo libro?

Forse perché scrivere è il modo più autentico per aprire il proprio animo.

Da solo, un blocco di fogli, una penna che scorre (incurante degli errori) o le dita che battono (digitano, si dice adesso) sui tasti, o un miniregistratore che riceve le parole.

Da solo, un blocco di fogli, una penna che scorre (incurante degli errori) o le dita che battono (digitano, si dice adesso) sui tasti, o un miniregistratore che riceve le parole.

Ho cominciato a scrivere negli anni ’60; poveri versi che presto abbandonai.

Scrivevo quando il bisogno di farlo diveniva impetuoso, spinto da un’intensa emozione o da stati d’animo particolari, di sofferenza o di serenità!

Pene di cuore, ansie scolastiche, dolore per la salute di mia madre, gioie per i piccoli o grandi successi.

Un diario, mai quotidiano, pagine slegate piuttosto, simili spesso a lettere per un destinatario che molto improbabilmente le avrebbe lette. Tre o quattro quaderni, scritti fittamente.

Lettere a me stesso per non dimenticare quei miei stati d’animo; talvolta preghiere e ringraziamenti a Dio, l’energia suprema, il mio grande amico, con cui dialogo spesso.

Ebbi pure la sfrontatezza di chiamare quei quaderni testamento spirituale.

Non ero bravo, l’italiano scritto non era il mio forte; forse leggevo poco e sapevo tradurre male le mie idee sulla carta.

Poi incontrai Giovannino, quello che scriveva utilizzando solo duecento vocaboli, ma che dichiarava splendidamente la verità, pane al pane e vino al vino; e per questo andò anche in galera. Giovannino mi insegnò tantissimo, al punto da fare aumentare i voti dei miei temi e la qualità del mio diario.

Qualche volta mi scappò scritto – ecco un esempio di quanto Guareschi abbia influito sul mio fraseggio – anche un racconto. Forse due.

Quaderni, fogli di appunti, lettere, destinati a rimanere nei miei cassetti nell’attesa di suscitare, un giorno, nelle mie figlie un tenero sorriso e un po’ d’umidità agli occhi.

Poi arrivò il libro di Luigi Una Bella Storia; la storia della nostra famiglia, ispirato al diario dello zio Maurizio, arricchito da ricerche personali di mio fratello.

Un libro bellissimo, che ebbe molto successo in famiglia. Commentandolo, con lui e i nostri cugini, affiorarono alla mente ricordi di momenti sereni e felici, dei quali serbavo, era parere unanime, memoria precisa. La casa di via Deodato, un palazzo ottocentesco con la vita che scorreva secondo ritmi e ruoli ormai scomparsi. Il rito della Pasqua in quella sorta di casa ringhiera; la festa dei morti; il Natale in via De Roberto, sant’Agata.

Se ne parlava anche con gli amici, d’estate sotto l’ombrellone, ricordando ognuno le proprie estati di più decenni addietro, la montagna degli anni cinquanta, alcuni piatti poveri di quegli anni.

Mettere tutto questo sulla carta avrebbe fatto piacere a qualcuno, oltre che a me stesso? Sarebbe stata una memoria?

Ecco, questo zibaldone, con la zeta rigorosamente minuscola per non mancare di rispetto al grande Giacomo, è nato così.

Uno zibaldone vero, nel quale la tematica si mescola alla sequenza temporale, con i ricordi richiamati adesso alla mente inframmezzati da brani del vecchio diario, riconoscibili dal corsivo e dal corpo più piccolo.

In questo zibaldone sono incluse anche delle immagini che avrebbero dovuto essere soltanto un supporto al testo. A volte ho trovato le immagini evocate dai ricordi, a volte no; scartabellando nell’archivio di casa, però, ne venivano fuori altre, che evocavano altri ricordi o testimoniavano pezzi di storia familiare e cittadina anche antecedente alla mia nascita. Perché non inserirle e metterle a disposizione di chi legge? Non sono memoria anch’esse?

E va bene, direte con benevolenza, ti passiamo il ruolo di piacevole memoria, ma…

Perchè questo titolo?

Già, perché questo titolo?

Forse perché quando sono nato, in Italia regnava lo stesso re che regnava quando nacque mio padre, nonostante i quarantadue anni di differenza tra noi.

Ma prima ch’io compissi il primo compleanno era cambiato il re ed anche la monarchia era andata via.

Forse perché i miei primi quindici anni hanno avuto gli stessi ritmi di vita della generazione di mio padre. Se cadeva in terra un pezzo di pane, si raccoglieva e, prima di riporlo, si baciava. È il corpo di Gesù, diceva qualcuno, forse troppo bigotto e rischiando d’essere blasfemo; certamente perché rappresentava il bene primario che nessuno poteva permettersi di sprecare.

‘O chianu Nicosia, o ‘a fera ‘o lune i venditori vaniavanu la mercanzia ‘n quattruni menza lira.

Capii presto che il prezzo era cinquanta lire; per effetto della rapida svalutazione postbellica alla quale la popolazione non s’era ancora abituata nei termini, le cento lire degli anni cinquanta erano paragonati a una lira d’anteguerra.

Quattruni significava certamente quarto, era facile dopo aver studiato le frazioni, ma un quarto di che?

Il peso della merce ‘n quattruni menza lira era due etti; se ne acquistavo un chilo pagavo duecentocinquanta lire!

Il mistero fu risolto quella volta che ci si poté permettere un acquisto doppio.

Menzu rotulu ‘na lira, sentenziò il venditore. I conti tornavano, ‘n quattruni era un quarto di rotolo, l’unità di misura borbonica che sopravviveva.

Forse perché il venerdì era rigorosamente di magro e la frittata si chiamava pisci d’ovu.

Il dialetto era la lingua quotidiana, proibita a casa perché avrebbe compromesso l’apprendimento dell’italiano (se non lo parli e scrivi bene non potrai diventare qualcuno…).

Il popolino creava le proprie assonanze fonetiche, esattamente come nel sonetto Li patruni ‘taliani e la bària catanisa della Centona di Nino Martoglio;

… la biancarìa pulita… è l’abbucatu…,

… la minna non è minna, donna Mara, è puppa…,

… (e ju chi sugnu, bastimentu?).

La messa e tutte le funzioni religiose erano rigorosamente in latino; il popolino era bravissimo nel rispondere al celebrante nella lingua di Cicerone, anche se non capiva chi fosse la tranquilla e quieta mamma che veniva citata in tutti i funerali;requie materna.

Forse perché in primavera e in autunno era di rigore la purga, per ripulirsi dentro prima della nuova estate o del nuovo inverno (era l’effetto catartico, purificatore, che avrei imparato sui banchi dell’istituto di Farmacologia).

Poi arrivò il boom, e mutammo tutti, gli adolescenti ed i nostri genitori, mutarono le regole.

Forse perché indossai i pantaloni a zampa d’elefante, le camicie operate e stampate, e mi feci crescere i basettoni, quasi un ritorno dei favoriti dell’ottocento.

Forse perché lasciai presto tutto ciò per riprendere la giacca a tre bottoni e le camicie con i gemelli, indulgendo alla novità del pulloverino giro collo alla Anthony Perkins.

Ci fu chi governò il cambiamento, come i miei genitori, partecipando all’evoluzione ma salvando i valori autentici, e chi invece fu travolto dall’evoluzione sull’onda lunga del cambiamento ad ogni costo.

È un luogo comune, ma è vero!

Sono accadute più cose nel ventesimo secolo che non in tutta la storia del mondo. Nel bene e nel male, cose nefaste e cose di cui andare orgogliosi.

Tra le prime il fascismo, il nazismo e il comunismo, le due guerre mondiali, la bomba atomica, perversa applicazione di una fantastica scoperta (il nostro amico atomo, era il titolo di un libro che la zia Zina mi regalò quando avevo otto o dieci anni).

Tra le seconde tutte le scoperte della scienza, tutte, indipendentemente dall’uso che ne abbiamo fatto: i progressi sociali e di costume, gli antibiotici, il voto alle donne, i libri degli intellettuali liberi del secondo dopoguerra, Pavese, Levi, Malaparte e tanti altri.

Le gonne al polpaccio e … le minigonne; il miglioramento delle condizioni lavorative, l’aumento della durata media della vita, l’apoteosi dell’automobile come espressione della meccanica e del benessere economico.

Il benessere economico sì, soprattutto delle classi sociali intermedie e meno abbienti, che ha significato, soprattutto nella cara vecchia Europa, un miglioramento delle condizioni di vita per tutti. La scuola obbligatoria.

L’atollo di Bikini, da dimenticare per gli esperimenti che vi si conducevano, ma da ricordare per il costume da bagno cui diede il nome.

Il telefono in tutte le case; 11030 era il numero di casa mia. Le prime offerte di incentivazione al consumo, il duplex, due numeri con tariffa di poco superiore a quella singola. Se la linea era utilizzata da uno dei due numeri, l’altro non poteva parlare. Lo adottammo subito, insieme allo zio Pippo; 19624 il suo numero, 19625 il nostro.

Le signorine del centralino; negli anni cinquanta le signorine del 110. La chiamata telefonica interurbana aveva la durata standard di tre minuti. All’approssimarsi della scadenza la centralinista, che per passare il tempo ascoltava tutta la conversazione per poi raccontarla la sera a casa, si inseriva tra i due utenti chiedendo se il chiamante intendesse prolungare la conversazione per altri tre minuti: raddoppia?

Sembrava che oltre non ci fossero altri traguardi. Quando la teleselezione licenziò le signorine del centodieci sembrò una cosa dell’altro mondo.

Le radio a transistor, esibite in via Etnea come oggi i telefonini.

La televisione, non c’è più dove arrivare!

Vedere a distanza, mi spiegava papà.

I giovedì sera, in piazza Verga, che ancora chiamavamo piazza Esposizione, da Lorenti o al Caffè Finocchiaro per assistere a Lascia o Raddoppia? Anche i cinema interrompevano la programmazione per riprodurre sul grande schermoMike e la Campagnoli.

Nel Duemila, diceva una vecchia canzone degli anni sessanta, non mangeremo più spaghetti col ragù, prenderemo quattro pillole e con gran facilità la fame sparirà.

Però, speravano quei versi, nel Duemila i baci si daranno ancora come oggidì!

Fortunatamente si sono salvati gli spaghetti, i baci e…

tutto il resto.

Sfogliando l’archivio di mio padre, guardo con tenerezza le veline dattiloscritte con la carta carbone, quella copiativa con l’inchiostro blu. Ricordo la gioia di papà quando nel suo ufficio in Clinica Medica mi fece vedere la fotocopiatrice, quella che lavorava in due tempi impressionando prima una matrice negativa e successivamente la copia fotostatica vera e propria.

Mi chiedo spesso cosa avrebbe provato se avesse conosciuto il fax.

E che dire dei telefoni cellulari; ho vissuto personalmente, come radio amatore della citizien band, la gioia di comunicare via radio, e ripenso allo stupore e all’invidia che suscitavamo nei conoscenti. Sembravamo dei privilegiati, di un privilegio che mai sarebbe divenuto uno strumento di massa. E invece…?

E ancora internet, la posta elettronica e altro ancora che non so più indicare perché ho perso il passo.

Ancora un’evoluzione, come quella degli anni ’60; che ho cercato di governare, assorbendola io stesso, ma cercando di conservare i valori autentici per me e per le mie figlie, senza tuttavia contrastare (non so se loro saranno d’accordo) la loro evoluzione ed i loro ritmi, subendoli forse, ma con la fondata speranza che possiedano intimamente i valori basilari del bene e del male.

Cambiamenti veloci, velocissimi!

Ecco il perché di questo titolo; perché i contenuti di queste pagine sono a cavallo di due secoli, perché io sono a cavallo di due secoli, perché lo sono anche le mie figlie.

Io però sono più su quello andato, ne porto dentro i valori, le certezze, i dubbi e le contraddizioni; qualche nostalgia, credo nessun rimpianto. E questi valori desidero lasciare alle mie figlie, che sono invece proiettate in questo appena iniziato.

Trasmettere loro i miei valori ed i miei credo, senza alcuna presunzione o desiderio di obbligarle a scelte simili alle mie. Il titolo di un libro che mi regalarono anni fa recita … se le vuoi sempre con te … lasciale andare.

Questo zibaldone vuole soltanto essere il racconto di un percorso, del mio percorso, del mio passaggio sul palcoscenico della vita.

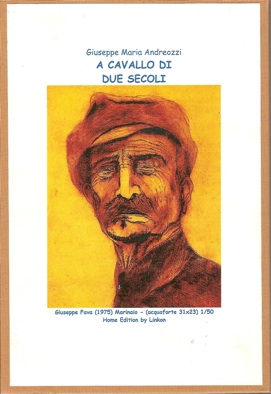

La memoria del passato e la proiezione del futuro, un dualismo apparentemente contraddittorio che mi porto dentro da sempre; il più giovane tra i vecchi, e contemporaneamente il più vecchio tra i giovani, come il marinaio della copertina.

Vecchio e rugoso, cotto dal sole e dalla salsedine, ma con i piccoli occhi schiusi oltre l’orizzonte verso un futuro che forse non vedrà, ma che sente proprio perché ha contribuito a costruirlo, o almeno così crede.

Fu questo il sentire di mio suocero mentre schizzava quel ritratto?

Non lo so, a me piace interpretarlo così!

Buona lettura